Das Kirchenjahr geht zu Ende und ein neues rückt ins Blickfeld. Bei der Planung von weiteren Terminen und Veranstaltungen spielen natürlich die kirchlichen Feiertage eine wichtige Rolle. Da wäre zunächst das Reformationsfest am 31. Oktober. In der römisch-katholischen Kirche wird am 1. November Allerheiligen und tags darauf Allerseelen gefeiert. Das Gedenken an die Vergänglichkeit der Menschen auf Erden ist beiden Feiertagen gemein. Es wird der Toten gedacht, an Allerheiligen eben der heiliggesprochenen; an Allerseelen gedenkt man gleichermaßen aller Toten und deren Seelen. Auch der Volkstrauertag (14 Tage vor dem ersten Advent) erinnert als staatlicher Gedenktag an alle Opfer von Gewalt und Krieg. Am letzten Sonntag im Kirchenjahr, am Totensonntag beziehungsweise Ewigkeitssonntag, gedenken die Christen der evangelischen Kirche der Verstorbenen des vergangenen Jahres.

Und dann gibt es ja noch das Fest Halloween, wo Tote auch eine Rolle spielen. Von den einen wird Halloween als typisch amerikanischer Import und Kassenschlager abgetan und ignoriert, andere verwenden schon Wochen vorher viel Aufmerksamkeit auf Dekoration und Ausstattung und berufen sich sogar auf einen religiösen Ursprung dieses Festes.

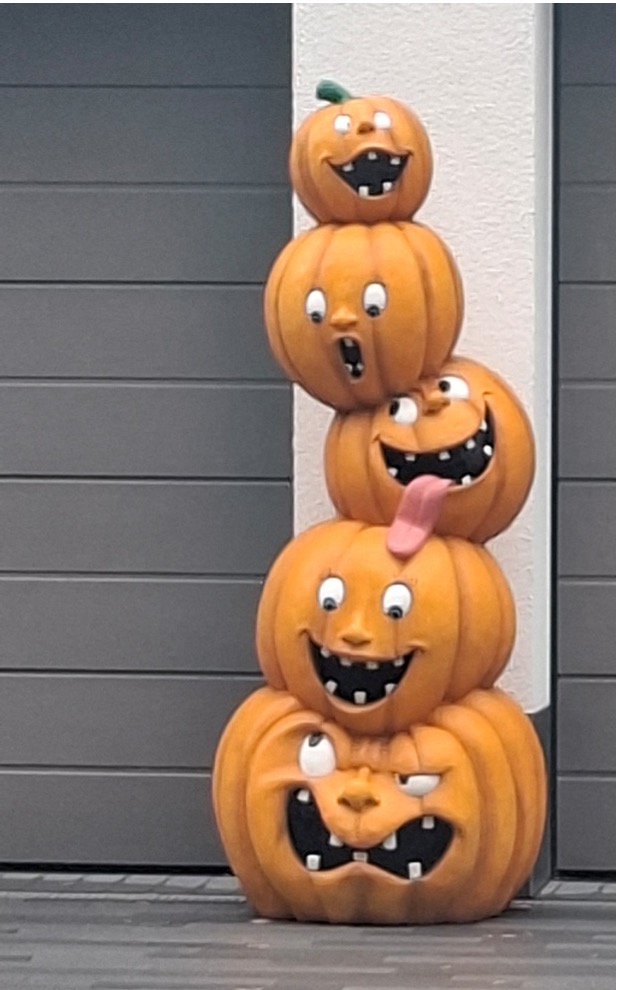

Was hat es also auf sich mit dem Fest Halloween, welches in der Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November gefeiert wird und offensichtlich immer mehr an Beliebtheit gewinnt?? Gruselige Geister, beleuchtete Kürbisfratzen und Verkleidungen sind Dinge, die mir dazu als Erstes einfallen.

Die Wurzeln von Halloween reichen jedoch weit zurück in die keltische Kultur. Dort waren sie mit einem Fest verbunden, welches damals das Ende der Erntezeit markierte und den Beginn des keltischen Neujahrs darstellte. Es herrschte die Vorstellung, dass in dieser Zeit die Trennung zwischen der Welt der Lebenden und der Toten aufgehoben war. Die Menschen glaubten, dass die Geister ihrer Vorfahren auf der Erde erschienen. Um die guten unter diesen Geistern zu ehren, entzündeten sie Feuer. Vor den bösen Geistern wollte man sich in dieser Nacht verstecken und trug Kostüme. Gruseligen Masken dienten dazu, die Geister der Toten abzuschrecken.

Im 9. Jahrhundert gab es eine Verbindung der keltischen Gewohnheiten mit christlichen Feiertagen wie Allerheiligen und Allerseelen. So entstand eine Mischung aus religiösen und folkloristischen Bräuchen, die bis heute in verschiedenen Formen erhalten geblieben sind. Auch der Name Halloween deutet darauf hin. Der Feiertag Allerheiligen wird im Englischen mit „All Hallows“ übersetzt. Der Abend davor (also der 31. Oktober) wird als „All Hallows Evening“ bezeichnet. Daraus hat sich im Laufe der Jahre der Name Halloween entwickelt. Die meist von innen beleuchteten Kürbisse gehen auf eine Legende zurück, wonach ein Mann, der den Teufel betrog, dazu verdammt wurde, zwischen Himmel und Hölle umherzuirren. Zur Orientierung trug er deshalb eine ausgehöhlte Rübe mit einem brennenden Kohlenstück darin.

Im 18. und 19. Jahrhundert brachten irische Auswanderer die Halloween-Tradition in die USA, von wo aus sich das Fest in den letzten Jahren auch in Europa ausbreitete. Aus der beleuchteten Rübe wurde schnell ein ausgehöhlter Kürbis, ist er doch größer und besser als Gruselgesicht zu gestalten. Die Kostümierung hat vielfältige Formen angenommen und reicht von Hexen, Vampiren, Zombies bis zu Superhelden. Das Verlangen nach „Süßem oder Saurem“ ist auch ein fester Bestandteil von Halloween geworden. Kinder ziehen dabei durch die Straßen, klingeln an den Haustüren und fordern Süßigkeiten. Auch diese Gewohnheit hat ihren Ursprung in alten keltischen und europäischen Brauchtümern, bei denen die Menschen Gaben für die Geister der Toten hinterließen, um deren Wohlwollen zu erlangen.

Die Art und Weise, wie Halloween gefeiert wird, variiert je nach kulturellen Traditionen und regionalen Besonderheiten. Allen Gewohnheiten und Bräuchen scheint gemein zu sein, dass in der dunklen Jahreszeit besonders an Geister geglaubt wurde, die besänftigt oder vertrieben werden sollten. Sofort kommen da die sogenannten „Raunächte“ in Erinnerung (siehe Gemeindebrief Dez. 2024 bis Februar 2025) oder die Baseler Fasnacht. Auch in Mexiko wird am 1. und 2. November der día de los muertos (Tag der Toten) mit dem Gedenken an die Verstorbenen gefeiert. Auch hier finden sich Elemente von Halloween, darunter Verkleidungen und Gesichtsbemalungen.

Ich selbst erinnere mich lebhaft daran, dass mein Vater mit leuchtenden Augen erzählte, wie in seinen Kindertagen, also vor knapp 100 Jahren, der „Pelzbock“ zelebriert wurde. Das lief folgendermaßen ab:

Da in den meisten Familien damals um Neujahr Pfannkuchen, genauer Schürzkuchen, gebacken wurden, galt es bei Kindern als erklärtes Ziel, davon bei einem Umzug durchs Dorf möglichst viele zu ergattern. Man wurde in den Häusern des Dorfes mit einer kleinen Kulturdarbietung vorstellig und erhielt als Lohn diese ungefüllten Schürzkuchen. Die plattdeutsche oder umgangssprachliche Bezeichnung dafür lautete eben „Pelz“. Ob der sogenannte „Pelzbock“ bei der Aktion verkleidet war, weiß ich jedoch nicht. Stolz berichtete mein Vater, dass die Jungs-Clique öfter so viele Pfannkuchen zusammentrug, dass sie Mühe hatten, alles aufzuessen. Traditionen ähnlich wie bei Halloween oder beim Umzug der Sternsinger am Dreikönigstag scheinen auch hier eine Rolle zu spielen.

In neuester Zeit hat sich die Form der Halloweenfeiern dahingehend entwickelt, dass der Tag lebendig und aufregend ist, aber nicht nur für Grusel und Schrecken sorgen soll, sondern auch die Möglichkeit für Gemeinschaft und Zusammengehörigkeitsgefühl bietet. Dennoch gibt es um Halloween auch kontroverse Diskussionen. Kritiker sehen das Fest als zu kommerzialisiert an, welches nur den übermäßigen Konsum ankurbelt. Auch über religiöse Bedenken konnte ich nachlesen. Da der christliche Glaube nicht den Tod als Endstation unseres Daseins ansieht, wird oder wurde Halloween als heidnischer Brauch teilweise abgelehnt.

Sich an diejenigen zu erinnern, die von uns gegangen sind, ist jedoch legitim, so finde ich. Und selbst zwischen dem Halloweenfest mit Kürbisfratzen und Gruselgefühl und dem evangelischen Reformationsfest lassen sich, so man es will, Parallelen finden: Beide Ereignisse wollen Gespenster bannen, einmal die der umherirrenden Verstorbenen und einmal die einer verknöcherten Kirche, die die Menschen in ihrer Lebenswelt nicht (mehr) erreicht. Und heute wie zur Zeit der Reformation gilt: „Ein feste Burg ist unser Gott …“

Sybille Gruska